Von außen sieht Mariupol aus, als würde es wieder auferstehen. Frisch verputzte Fassaden, glänzende Werbetafeln, Pläne für Strandpromenaden am Asowschen Meer. Doch hinter den Kulissen läuft ein beispielloses Enteignungsprogramm. Drei Jahre nach dem russischen Angriff verwandelt sich Mariupol in ein koloniales Pilotprojekt des „russischen Wiederaufbaus“. Der Trick: Wer kein Eigentümer mehr ist, hat auch kein Recht mehr. Und wer nicht russisch genug ist, wird ausgetauscht.

„Beshos“ – Der Trick mit dem verschollenen Eigentum

In Mariupol ist ein neues Lieblingswort der Besatzungsbehörden aufgetaucht: бесхоз – auf Deutsch: „herrenlos“. Häuser, Wohnungen, Grundstücke, deren Eigentümer „nicht mehr auffindbar“ sind. Ein Teil liegt unter Trümmern. Ein anderer ist ins Ausland geflohen, wird nicht in die Stadt gelassen oder scheitert an kafkaesken Auflagen. Die Eigentumsurkunden? Verloren, verbrannt, ignoriert.

Wer versucht zurückzukehren, muss über Moskau fliegen, wird an Flughäfen verhört, digital durchleuchtet – und oft direkt wieder abgewiesen. Telegram-Gruppen wie „Шереметьєво: отказано“ („Abgewiesen in Scheremetjewo“) füllen sich mit Berichten. Ein „Gefällt mir“ unter dem falschen Post kann zur Eintrittssperre führen. Und wer nicht wiederkommt, verliert alles. Eigentum wird „herrenlos“. Und damit staatlich.

Verlorene Rechte, gewonnene Grundstücke

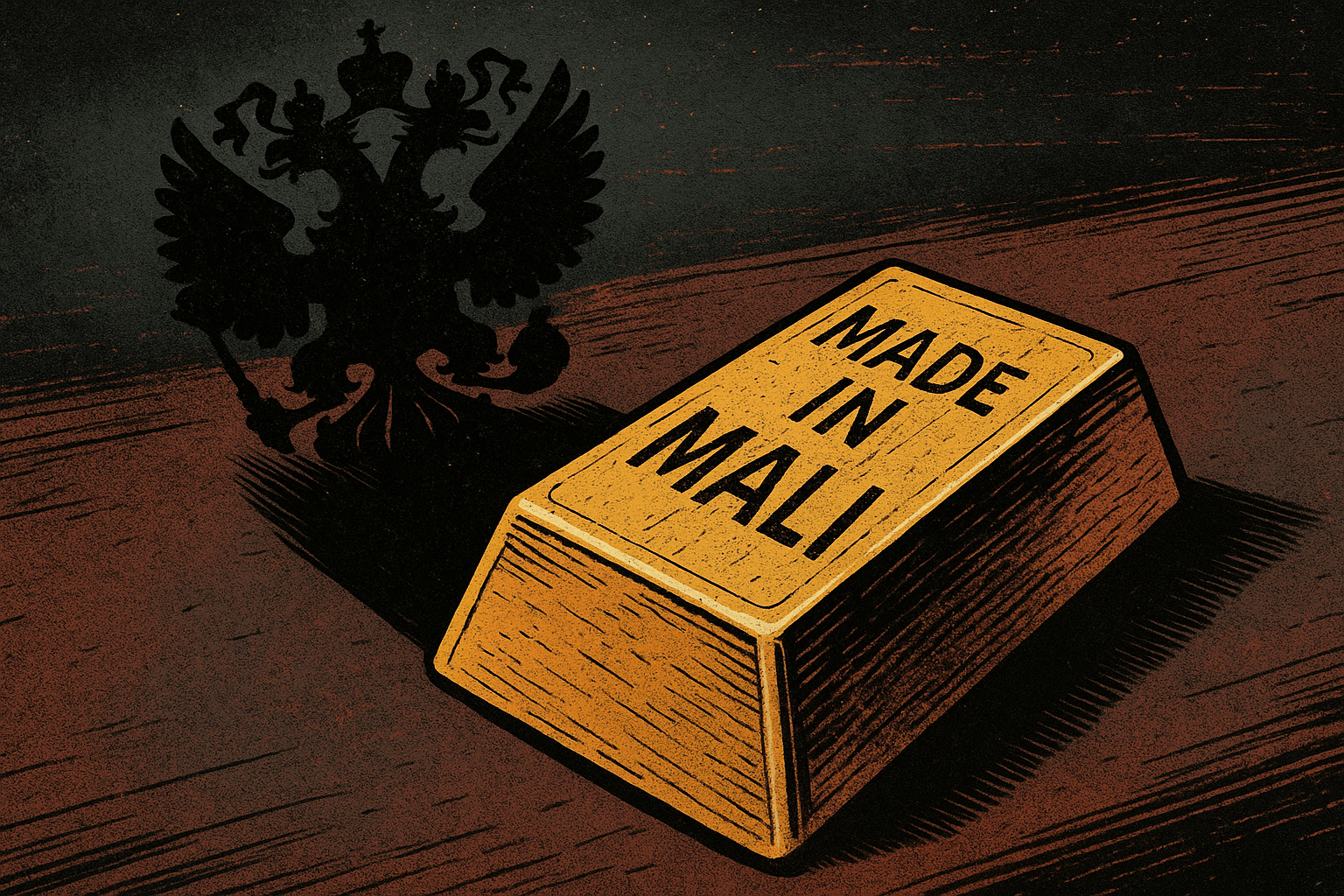

Was die ursprünglichen Bewohner verlieren, wandert direkt weiter: an loyale russische Siedler, Staatsbedienstete, Baukonzerne. Wer russischen Pass, passende Beziehungen und einen Hypothekenvertrag mitbringt, bekommt Schlüssel für Neubauten. Der Rubel fließt günstig: 2 % Zinsen – bei einem Leitzins von 21 %. Der Marktpreis? 130.000 Rubel pro Quadratmeter. Die Entschädigung für die Ukrainer: 45.000. Der Rest: ihr Problem.

362 Wohnhäuser wurden abgerissen. 71 neue sind entstanden – viele davon leer, unfertig oder reine Kulisse. Fassaden ohne Innenwände, Betonhüllen für Propagandadrohnen. Der „Wiederaufbau“ ist in Wahrheit eine Immobilienverschiebung: weg von den Ukrainern, hin zu jenen, die das neue Mariupol formen sollen – als russische Musterstadt am Meer.

Die Bewohner? Dekor. Oder Hindernis.

Notare gibt es gerade mal 14 im ganzen Stadtgebiet. Wer seine Eigentumsverhältnisse klären will, steht vor endlosen Wartelisten, fehlenden Daten, verschwundenen Archiven. Viele Erben können nichts beweisen, weil der Staat die Toten nicht offiziell als tot anerkennt. So entstehen rechtliche Lücken – und genau die werden genutzt. Der bürokratische Stillstand ist Teil des Plans.

Dazu kommt ein Gesetz: Wer eine neue Wohnung will, muss russischer Staatsbürger sein – und schriftlich auf jede Form von Sozialhilfe verzichten. Kein ukrainischer Anspruch, kein Ausgleich, kein Recht. Nur wer sich komplett der Besatzungslogik unterwirft, darf mitspielen. Wer nicht, wird ignoriert, übergangen oder gleich abgeschoben.

Mariupol als Modellfall – für den „russischen Wiederaufbau“

Russlands Ziel ist nicht der Wiederaufbau Mariupols. Es ist die Umdeutung. Der Umbau. Die Verwandlung einer ukrainischen Stadt in ein Symbol des „russischen Südens“. Mit Strand, Hochhäusern, neuem Narrativ. Die Menschen vor Ort? Allenfalls Kulisse. Oder Problem. Oder Risiko.

Einwohner berichten, dass ihnen kleinere Wohnungen zugeteilt wurden als vorher, dass Papiere ignoriert, ganze Wohnblöcke irrtümlich abgerissen oder systematisch nicht anerkannt wurden. Der Staat handelt, als gäbe es die ursprüngliche Bevölkerung nicht mehr. Wer doch noch da ist, muss sich einreihen – oder verschwindet ebenfalls.

Was bleibt, ist Fassade. Und Wut.

Die Propagandabilder aus Mariupol erzählen von Normalität. Der Alltag erzählt von Vertreibung. Von Leerräumen, die zu Verkaufsobjekten werden. Von Pionierkolonien, die in aufgegebenen Straßenzügen entstehen. Und von Einheimischen, die in Telegram-Gruppen versuchen, herauszufinden, warum ihr Zuhause plötzlich jemand anderem gehört.

Die Menschen, die 2022 aus Mariupol geflohen sind, wurden vom russischen Staat betrogen – und vom ukrainischen Staat zu oft vergessen. Wer heute noch zurückwill, trifft auf Mauern. Wer zurückkommt, hat meist nichts mehr. Wer bleibt, lebt im Schatten einer Besatzung, die ihr Gesicht nur neu geschminkt hat.

Russlands Strategie: Eigentum tilgen, Geschichte löschen, Kontrolle verankern

Mariupol ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Es ist ein Testlauf. Für Enteignung durch Bürokratie. Für Kolonisierung durch Wohnungsbau. Für russische Expansion durch demografischen Austausch. Wer nicht zur neuen Ordnung passt, wird ersetzt.

Die Besatzung regiert nicht mit dem Gewehr – sondern mit Hypotheken, Notarformularen und Zwangsneutralität.

Und der Westen? Schaut zu.

Europa sieht Fassaden – aber nicht, was dahinter liegt. Es sieht Drohnenbilder – aber nicht die kafkaeske Logik der Vertreibung. Und es unterschätzt, was hier passiert: Ein kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Raubzug unter dem Label „Wiederaufbau“. Organisiert, systematisch und propagandistisch verkleidet.

Wer Mariupol verstehen will, muss hinter die Putzfassade sehen. Dort liegen keine Ruinen mehr. Sondern ein ganzes koloniales Modell.

Keine Moral. Kein Trost.

Nur die Warnung:

Wer Mariupol einmal gesehen hat, weiß, wie Russland sich Zukunft vorstellt – auf fremdem Boden.

Ohne Erinnerung. Ohne Rechte. Und ohne die Menschen, die dort einmal gelebt haben.

────────────