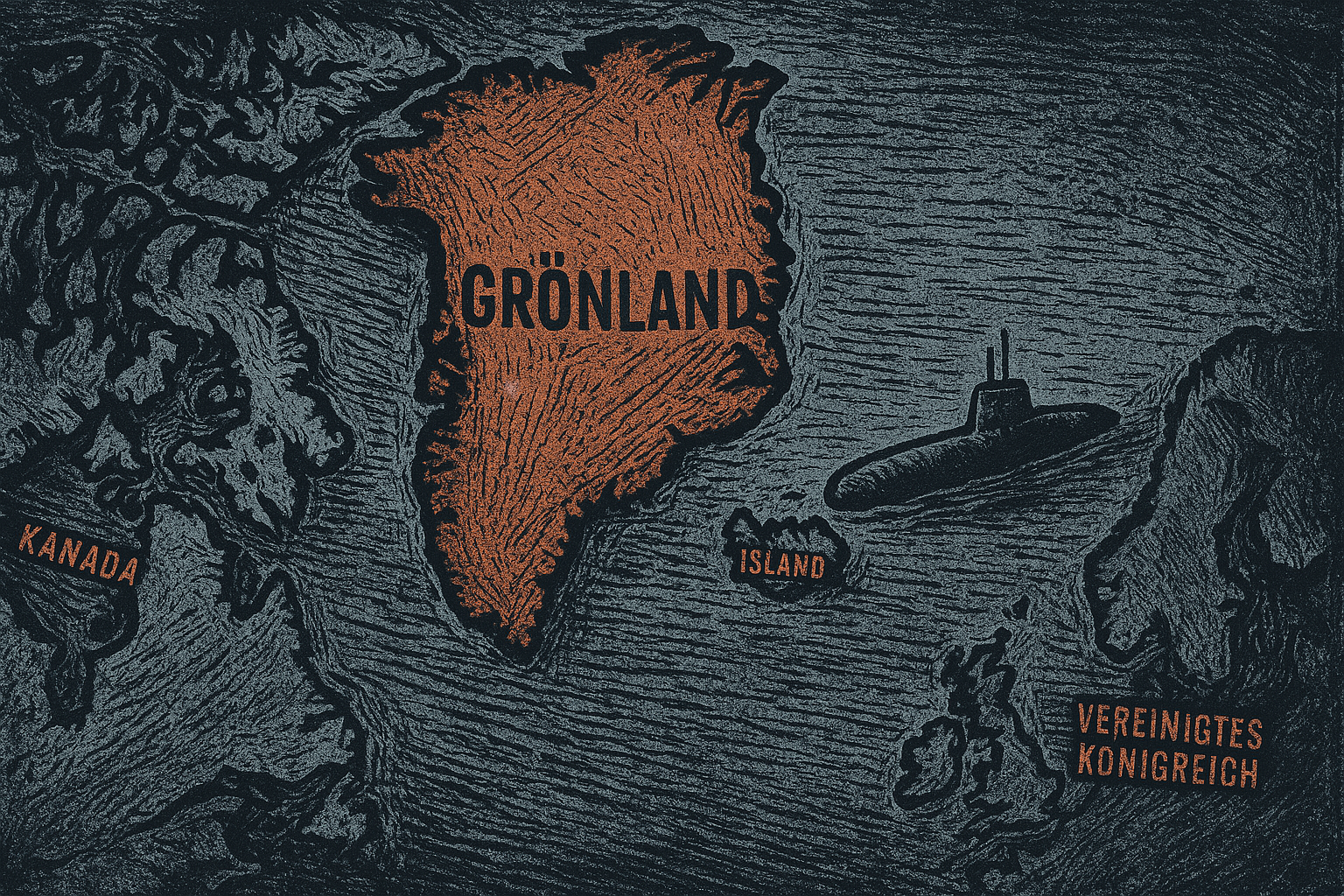

Zwischen Grönland, Island und Großbritannien verläuft ein schmaler, strategisch hochrelevanter Seeweg: der sogenannte GIUK-Gap. Was auf Karten harmlos aussieht, ist in der sicherheitspolitischen Realität ein neuralgischer Punkt – und war es schon im Kalten Krieg. Heute rückt dieser Korridor erneut ins Zentrum militärischer Überlegungen, weil sich die geopolitischen Verhältnisse rasant verschieben.

Der GIUK-Gap ist der Übergang vom Nordmeer in den Atlantik. Wer ihn durchquert, hat unmittelbaren Zugang zum westlichen Luftraum und Seegebiet – und genau das macht ihn sicherheitspolitisch so sensibel. Russische Atom-U-Boote könnten ihn nutzen, um sich unbemerkt in Abschusspositionen zu bringen – mit potenziellen Zielen an der US-Ostküste, aber auch im europäischen Raum.

Ein Knotenpunkt aus dem Kalten Krieg – und heute wieder relevant

GIUK steht für Greenland–Iceland–United Kingdom. In der Zeit des Kalten Krieges war der Korridor Schauplatz intensiver NATO-Aktivitäten zur U-Boot-Aufklärung. Der sowjetische Flottenverband versuchte damals regelmäßig, diese Passage zu nutzen, um sich in den Atlantik vorzuschieben. Die NATO reagierte mit einer der umfangreichsten Überwachungsoperationen ihrer Geschichte.

2019 testete Russland erneut seine Möglichkeiten: Zehn atomgetriebene U-Boote verließen die Basis Murmansk mit dem Ziel, den GIUK-Gap unbemerkt zu durchqueren. Es war ein demonstrativer Test – und zugleich ein Signal an den Westen: Die Fähigkeiten sind zurück, die Lücke bleibt verwundbar.

Grönland: strategischer Beobachtungsposten im Hohen Norden

In diesem Kontext wird Grönland erneut sicherheitspolitisch relevant. Die US-Basis Pituffik (früher Thule), gelegen im Nordwesten der Insel, ist seit Jahrzehnten Bestandteil des amerikanischen Frühwarnsystems. Dort erfassen Radaranlagen Bewegungen am nördlichen Luftraumrand – darunter auch potenzielle U-Boot-Aktivitäten.

Doch nach Ende des Kalten Krieges hat sich die amerikanische Präsenz auf der Insel deutlich verringert. Strategisch gesehen ist das eine Lücke, die nicht nur Washington, sondern auch Europa betrifft – insbesondere angesichts der veränderten Bedrohungslage im Nordmeer.

Trumps Grönland-Vorstoß: Provokation mit geopolitischem Hintergrund

2019 sorgte Donald Trump international für Irritationen, als er erklärte, Grönland kaufen zu wollen. Der Vorschlag wirkte zunächst absurd, trug aber eine ernste sicherheitspolitische Dimension in sich: Es ging um Kontrolle über strategische Infrastruktur – nicht zuletzt im Hinblick auf den GIUK-Gap.

Die dänische Regierung reagierte ablehnend. Außenminister Rasmussen erinnerte daran, dass die USA ihre Militärpräsenz auf der Insel freiwillig reduziert hatten. Premierministerin Frederiksen betonte: „Sicherheit kann es nur gemeinsam geben – nicht durch einseitige Besitzansprüche.“

Zwischen Sicherheitsinteresse und politischer Polarisierung

Auch Aussagen von US-Senatoren, die ein angebliches Unabhängigkeitsstreben der grönländischen Bevölkerung betonen, zeigen: Der geopolitische Wettbewerb um den Nordatlantik läuft längst. Die strategische Bedeutung Grönlands wird dabei teils offen, teils subtil in politische Debatten eingespeist – mit Blick auf die Positionierung der USA im Falle einer territorialen Neuordnung.

All das geschieht in einem Kontext, in dem die transatlantischen Beziehungen durch innenpolitische Polarisierung in den USA belastet sind. Eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus schränkt die Verlässlichkeit amerikanischer Bündniszusagen erheblich ein – und gefährden damit auch die militärische Koordination im GIUK-Raum.

China agiert langfristig – durch wirtschaftliche Präsenz

Parallel dazu investiert China gezielt in arktische Infrastruktur – auch auf Grönland und Island. Forschungsstationen, Fischereihäfen und Kabelverbindungen schaffen wirtschaftliche Präsenz, die in späteren Jahren strategisch nutzbar sein könnte. Auch das ist eine Entwicklung, die Europa im Blick behalten muss.

Europäische Verantwortung im Nordatlantik

Für Deutschland und Europa ist der GIUK-Gap kein entferntes Problem. Sollte es Russland gelingen, diesen Korridor dauerhaft unbemerkt zu durchqueren, wäre die maritime Sicherheitslage auch für Europa erheblich geschwächt. Frühwarnzeiten würden sinken, Reaktionsoptionen verringert, strategische Tiefe verloren gehen.

Europa kann sich nicht darauf verlassen, dass die USA diese Lücke dauerhaft alleine überwachen – schon gar nicht unter einer US-Regierung, die ihre Bündnisverpflichtungen nicht mehr als gegeben ansieht. Es braucht eine gemeinsame sicherheitspolitische Strategie für den Nordatlantik – mit Beteiligung und Verantwortung aller Partner.

Fazit: Nicht Bedrohungsszenarien, sondern Handlungslücken erkennen

Der GIUK-Gap steht exemplarisch für eine sicherheitspolitische Herausforderung, die lange aus dem Fokus geraten war – und jetzt mit neuer Dynamik zurückkehrt. Es geht nicht um Alarmismus, sondern um realistische Lageeinschätzung: Ein verlässliches Frühwarnsystem, abgestimmte Bündnissicherheit und strategische Präsenz sind Voraussetzungen für Stabilität in der Arktisregion.

Europa sollte diese Entwicklungen weder unterschätzen noch vertagen. Wer heute die Schwachstellen erkennt, kann morgen die eigene Handlungsfähigkeit sichern – und genau darum geht es.